去年,当听闻美国宇航员因飞船故障滞留太空8个多月时,不少网友心生忧虑,调侃以NASA当下的办事效率,宇航员恐怕还得在太空“漂泊”许久。好在,“人类文明之光”马斯克带领SpaceX及时出手。

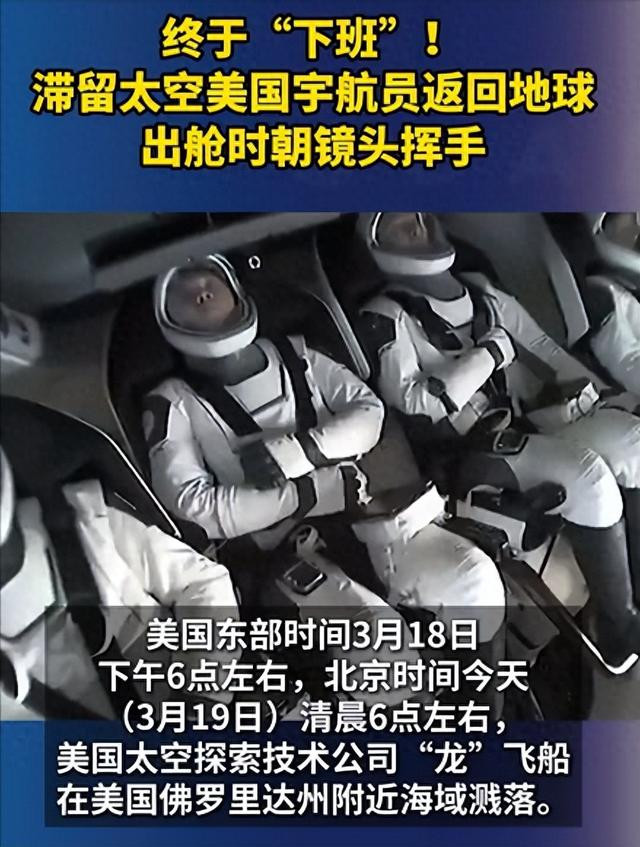

3月18日,“龙”飞船成功将滞留宇航员接回地球,这场由波音和NASA联手上演的太空闹剧,终于落下帷幕。

当初波音的Starliner由于推进系统故障无法按计划返回地球时,马斯克就曾经主动提出派出载人“龙”飞船执行紧急回收任务,然而却遭到了当时的NASA和拜登政府的拒绝,这使本可以迅速解决的技术问题拖延成了一场持续将近一年的航天困局,又或者航天闹剧。

有消息称,两名滞留太空的宇航员曾传出不愿乘坐“龙”飞船回家。但无论这消息真假,乘坐哪艘飞船返程并非他们能决定,最终得听从NASA安排。在新任美国总统特朗普介入后,NASA与SpaceX完成的发射任务代号为Crew - 10。这一任务意义非凡,不仅是飞船替补行动,更是NASA过去20年商业航天战略的重大转折点。

Crew - 10

从星链在太空大规模布局,到国际空间站的日常物资人员运输,再到美国载人航天任务核心体系,NASA在太空领域的主导权正逐步旁落,SpaceX取而代之的态势愈发明显。这一切源于2010年代NASA推行的商业载人航天计划。

NASA曾秉持“鸡蛋不放在一个篮子里”理念,扶持多家私人航天公司,欲减少对单一供应商依赖并引入竞争。但SpaceX凭借低成本、高效率的火箭与飞船研发,脱颖而出,成为唯一成功执行载人航天任务的公司。

2020年,“龙”飞船成为航天飞机退役后美国首艘成功载人飞船,2023年它击败波音,近乎垄断NASA载人航天运输任务,2025年Crew - 10任务更是凸显NASA从主导者沦为其客户。在运输航天员往返国际空间站上,“龙”飞船成熟度远超波音的Starliner,若不是NASA力保故障频发的Starliner,也不会出现航天员滞留事件。

“龙”飞船

从合作成果看,NASA与SpaceX签26亿美元合同,SpaceX执行10次载人任务送34名宇航员,平均成本5500万美元;波音签42亿美元合同,仅两次无人试验一成功一失败,载人任务延误超5年超支近20亿,且未执行载人飞行。加之波音客机事故频发遭FAA重罚,而NASA对其航天项目失败宽容,引发质疑。

如今特朗普上台,新局长与马斯克关系密切,SpaceX地位稳固,人们开始担忧它是否会重蹈波音垄断后的覆辙。

二战后,波音在航空领域一路奋进,最终垄断民机市场。这导致监管方难以跟上其发展,2018 - 2019年,波音737 MAX客机因监管机制失灵,连续发生两起坠毁事故,造成346人死亡,根源在于FAA过度依赖波音,让其自我审查,致使致命缺陷未被及时修复。

波音

如今,SpaceX在载人航天领域迅速崛起,类似隐忧初现。它承担了NASA载人航天超90%的发射任务,若形成垄断,监管机构可能重蹈覆辙,丧失独立审查能力,降低安全标准。技术上,其发展过快,系统性缺陷难解决;产业链方面,供应链企业会过度依赖,削弱产业稳定性。美国FAA对SpaceX已过度依赖,监管放松。

SpaceX

美国能否避免波音式监管悲剧在载人航天重演备受关注。NASA和FAA明确监管角色是巨大挑战。载人登月的阿尔忒弥斯计划或因SpaceX星舰的成本和技术优势,使NASA放弃传统SLS火箭与猎户座飞船组合,这将带来美国政府与私企关系的历史性变革。

说个题外话,星舰第八飞失败,在空中解体,致使不少航班被迫改道避开碎片。出人意料的是,美国各方包括监管方和媒体,反应反常安静。这种沉默背后或许暗藏玄机,并非好事。

如今的NASA处境尴尬,继续支持波音这个“问题项目”,只会白白烧钱却毫无成果;转而完全依赖SpaceX,又担忧其垄断带来隐患。想扶持其他新企业,却找不到合适对象。十年前大力推进商业航天时,波音好歹还能充当备用选项,可如今,除了SpaceX,其他公司在载人航天领域几乎毫无建树。

SpaceX

波音的失利和SpaceX的崛起,揭开美国航天业复杂的一面。一边是官僚系统僵化,难以灵活决策;一边是资本驱动下的SpaceX快速扩张。NASA从太空探索领导者沦为资金提供者,波音从行业巨头沦为依赖资助却表现不佳的企业,而SpaceX在一片赞誉中走向垄断。

在这场太空权力博弈中,各方都深陷复杂处境。或许当有一天,马斯克口中的星舰真能载着人类登陆火星,那些掌握话语权的美国政客们,可能根本不会在意这背后是否重演了屠龙者变恶龙的故事。